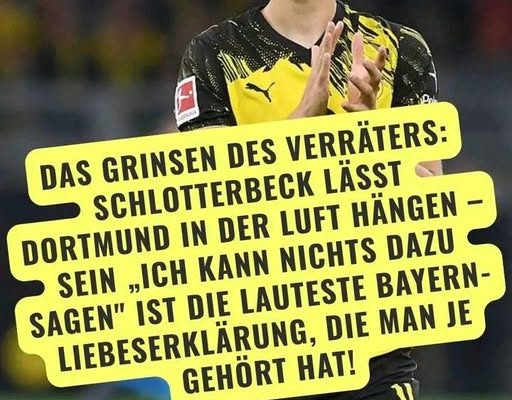

Es war ein Moment, der sinnbildlich für die aktuelle Situation von Borussia Dortmund steht. Als Nico Schlotterbeck nach dem Schlusspfiff mit einem sarkastischen Grinsen in die Kameras blickte, wusste jeder Zuschauer im Stadion und vor den Bildschirmen: Dieses Lächeln sagte mehr als tausend Worte. Es war kein Ausdruck von Freude oder Erleichterung – es war ein Spiegelbild der Frustration, der Unsicherheit und des inneren Konflikts, der derzeit über dem BVB liegt. Dortmund taumelt, und Schlotterbecks Gesichtsausdruck verriet es deutlicher, als es jede Pressekonferenz oder jedes Trainerinterview jemals könnte.

Die 2:3-Niederlage gegen einen Gegner, den man in der Vergangenheit regelmäßig dominiert hatte, war mehr als nur ein weiterer Rückschlag. Sie war ein weiterer Eintrag in einer langen Liste von Enttäuschungen, die Borussia Dortmund in dieser Saison heimsuchen. Fehlende Konstanz, individuelle Aussetzer und eine Mannschaft, die mehr mit sich selbst als mit dem Gegner kämpft – all das prägt das Bild des BVBs derzeit. Und mittendrin steht Schlotterbeck, einst als Hoffnungsträger gefeiert, jetzt Symbolfigur einer verunsicherten Defensive und eines Teams, das zwischen Anspruch und Wirklichkeit zerrieben wird.

Schon während des Spiels wirkte Schlotterbeck wie ein Spieler, der auf der Suche nach Halt ist. Seine Körpersprache war widersprüchlich – mal aggressiv, mal lethargisch. Immer wieder versuchte er, das Team von hinten heraus anzutreiben, aber seine Gesten wirkten leer, seine Kommandos ohne Wirkung. Als er dann beim entscheidenden Gegentor erneut zu spät kam, war es, als hätte sich ein Muster bestätigt, das sich durch die Saison zieht: individuelle Fehler, die kollektive Zusammenbrüche auslösen.

Doch warum ist ausgerechnet Schlotterbeck in den Mittelpunkt geraten? Weil er in vielerlei Hinsicht die Gefühlslage des Vereins verkörpert. Dortmund steckt in einer Phase, in der man nicht weiß, wofür man eigentlich steht. Der Glanz vergangener Tage – das schnelle Umschaltspiel, die unbändige Leidenschaft, der unerschütterliche Glaube an die eigene Stärke – ist verblasst. Stattdessen regiert ein Gefühl der Orientierungslosigkeit. Spieler wie Schlotterbeck, die einst mit unerschütterlichem Selbstvertrauen auftraten, scheinen nun von Selbstzweifeln geplagt.

Sein Grinsen nach der Niederlage wurde in sozialen Medien heiß diskutiert. Einige Fans interpretierten es als Zynismus, andere als pure Verzweiflung. Doch egal, wie man es deutet – es war ehrlich. Und genau das macht es so bemerkenswert. In einer Welt, in der Fußballprofis oft gezwungen sind, Emotionen zu kontrollieren und einstudierte Phrasen abzugeben, zeigte Schlotterbeck für einen kurzen Moment die nackte Wahrheit: Er ist genauso ratlos wie alle anderen.

Trainer Edin Terzić, der nach wie vor das Vertrauen der Vereinsführung genießt, steht unter massivem Druck. Er hat es nicht geschafft, aus einer individuell stark besetzten Mannschaft eine Einheit zu formen. Die Defensive – einst das Fundament erfolgreicher Dortmunder Jahre – ist zu einem wackeligen Kartenhaus geworden. Fehler wie die von Schlotterbeck oder Hummels sind keine Ausnahmen mehr, sondern Alltag. Und die Konsequenzen auf dem Platz sind brutal sichtbar.

Das Problem ist jedoch tiefer verwurzelt. Es ist nicht nur eine Frage der Taktik oder der Einstellung. Es ist eine Identitätskrise. Borussia Dortmund wollte in den letzten Jahren vieles gleichzeitig sein: Ausbildungsverein, Titelanwärter, europäisches Aushängeschild. Doch dieser Spagat gelingt immer weniger. Junge Talente wie Jamie Bynoe-Gittens oder Youssoufa Moukoko werden zwar weiter gefördert, aber die Balance zwischen Entwicklung und Erfolg ist gestört. Der Verein will wieder um Titel spielen, doch die Struktur erinnert zunehmend an ein Team, das mit sich selbst experimentiert.

Schlotterbeck selbst ist ein Paradebeispiel dafür. Als er 2022 aus Freiburg kam, galt er als einer der besten Innenverteidiger Deutschlands – robust, selbstbewusst, technisch stark. In Dortmund sollte er den nächsten Schritt machen, die Abwehr stabilisieren und zu einem echten Führungsspieler reifen. Doch anstatt zu wachsen, scheint er zunehmend in seiner Rolle zu ersticken. Der Druck, die Erwartungen, die ständige Kritik – all das nagt an ihm.

In Interviews wirkt er zunehmend reserviert, manchmal trotzig. Seine Aussagen über „fehlende Kommunikation auf dem Platz“ oder „mangelnde Abstimmung“ deuten darauf hin, dass intern längst nicht alles rundläuft. Und wenn man genau hinsieht, erkennt man in seinem Verhalten eine Mischung aus Enttäuschung und Trotz – das Gefühl, in einer Situation gefangen zu sein, die er selbst nicht mehr kontrollieren kann.

Das verräterische Grinsen war also kein Zufall. Es war ein unbewusster Ausbruch aus der Routine, ein kurzer Moment der Wahrheit inmitten des Chaos. Es zeigte, dass die Probleme tiefer reichen als die Tabelle oder die aktuelle Form. Es geht um Vertrauen, um Führung, um das innere Gleichgewicht einer Mannschaft, die in den letzten Jahren zu oft neu aufgebaut und zu selten zusammengewachsen ist.

Fans und Experten stellen zunehmend die Frage, ob dieser BVB noch die Seele hat, die ihn einst ausmachte. Früher war Dortmund der Klub, der nie aufgab, der gegen die Großen kämpfte, der Leidenschaft über Geld stellte. Heute wirkt vieles berechnend, steril, emotional leer. Der Funke, der früher von den Spielern auf die Tribünen übersprang, scheint erloschen. Selbst die legendäre Südtribüne tut sich schwer, das Feuer zu entfachen, wenn die Mannschaft auf dem Platz so blutleer agiert.

Schlotterbeck ist dabei nicht der Sündenbock, sondern Symptomträger. Seine Unsicherheit spiegelt die kollektive Verunsicherung wider. Es ist, als würde jeder Spieler auf dem Feld Angst haben, den nächsten Fehler zu machen. Diese Angst lähmt, sie verhindert Spielfreude und Entscheidungsfreude. Und so kommt es, dass selbst einfache Situationen kompliziert wirken, selbst klare Führungen noch wackeln.

Hinzu kommt, dass die Konkurrenz in der Bundesliga stärker geworden ist. Vereine wie Bayer Leverkusen oder RB Leipzig spielen mit einer Klarheit und Selbstverständlichkeit, die Dortmund derzeit fehlt. Sie wissen, was sie sind und was sie wollen. Dortmund hingegen sucht immer noch nach einer Antwort auf die Frage: „Wer sind wir eigentlich?“